清华学堂钱学森力学班创新人才培养中学校长论坛举行

为了更好地推进钱学森力学班(以下简称“钱学森班”)创新人才培养工作,促进创新拔尖人才的早期发现与个性化培养,进一步加强高等教育与基础教育的衔接,实现选育结合、全程育人的教育理念,钱学森班于2017年5月19日在清华大学召开“钱学森班创新人才培养中学校长论坛”,就钱学森班的育人理念、创新人才培养举措与实践,及如何与中学教育的衔接等内容与人大附中、清华附中等12所著名高中的校长及校长代表进行交流讨论。清华大学教务处副处长苏芃,钱学森班小班课大部分任课教师,钱学森班工作组以及各班班主任、辅导员、学生代表参加本次论坛。并邀请清华大学代表单位、企业界代表及学生家长代表作论坛特邀嘉宾。本次论坛分别由钱学森班项目主任何枫教授以及钱学森班首席科学家郑泉水教授主持。

钱学森班项目主任何枫教授

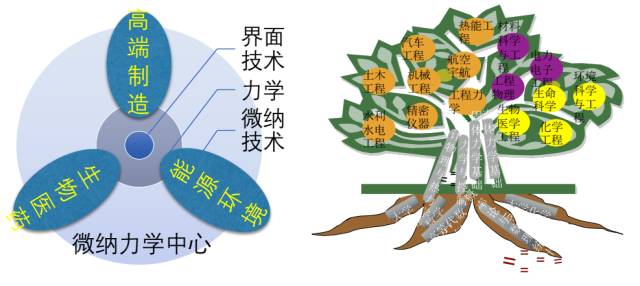

首席科学家郑泉水作开幕词表示道,本次论坛要从家、校、企对精英人才的需求着眼,共同探讨创新性人才的发现和培养之道。随后,钱学森班项目主任何枫对钱学森班2016年度工作作了简要汇报。她指出:钱学森班的定位是工科基础实验班,致力于精英教育;钱学森班目前的工作重点是荣誉学位项目和招生工作的开展;钱学森班强调研究性学习,希望培养出工程技术领域具有社会责任、专业伦理、人文关怀、领导力、国际视野和突出创新研究和发明能力的人才.......2016年度钱学森班在学生培养方面取得了累累硕果,但也不可避免遇到一些问题和困惑。而在中国现有教育体制下,作为基础教育输送的中学也对创新人才培养亟待与高校共同深入探索。基于此,郑泉水教授作了“我们共同的使命——发现和培养拔尖创新性(型)人才”的报告,各中学校长及校长代表积极发表了讲话,家、校、企三方展开热烈的讨论。

钱学森班首席科学家郑泉水教授

郑泉水认为,从指数角度看从0到1创新的价值极其珍贵,创新要从想法和实践两方面来着手,提问是创新最重要的要素。教育范式的变革,使科学走进教育,特别是大学教育。他说“创新人才培养的关键是通过研究来学习,这也是通向快乐与成就的最有效学习方法”。找到从0到1 创新者就是摆在大家面前的巨大挑战。郑泉水提出设想和倡议——大学前阶段,中学校长高度关注大学招生项目,多方面获得优秀学生资源;大学中阶段,要充分调动钱学森班培养的全方位资源,如由学术、技术和企业等组成的导师圈,多院系、多文化、国际交流等。大学后阶段,即长期追踪学生的职业发展,并提供必要支持。

清华附中王殿军校长对如今应试教育功利化、唯分数论、学生同质化趋势的担忧,希望学校能发现和培养对科学痴迷、具有创造力的学生。他建议,应丰富高中、大学的基础课,为将来做科学研究打下有深度和广度的基础;同时建议学校要尊重和保护个性化、差异化,要充分激发学生的兴趣,开发其巨大潜力;也动员大家为学生培养提供更多有利资源。钱学森班白峰杉教授以钱学森班荣誉课程为例,解答了王殿军的部分困惑。钱学森班荣誉课程设置有18门“挑战性”课程,并划分为6个系列,含纳3门人文课、3门贯通课和数学、自然科学、工程基础、研究实践等。参与的学生由项目团队导师指导和协调来制定个性化的培养方案。白峰杉呼吁“教育应回归农耕文明,慢慢改弃工业文明”,即教育注重“浇灌”,而不是“制造”或“批量化生产”。在此基础上钱学森班陈常青教授和李俊峰教授从不同角度对钱学森班课程设置及教学管理进行详细解说。嘉宾代表周华女士和孙国富先生也积极发表了各自的教育理念与经验。

钱学森班首席教授郑泉水作报告

以研讨钱学森班,来尝试继续回应钱学森之问“为什么我们的学校培养不出拔尖人才”?成都七中副校长毛道生作主题为“贯通高大衔接,共育创新人才”的报告。他认为,“教育的连贯性需要高大衔接”,“中学的使命和方向要求我们转变教育价值追求,优化综合素质评价,充实学生发展基础”。对于大学的责任和路径,毛道生表示,大学要处理好招生与育人的关系,要加强对中学生的文化预定,要和中学联手开展共育项目,建议著名高校到中学开设实验室,实验班,教授去讲课等。其他参与论坛的中学校长和校长代表也就各中学现状、特色及教育使命等展开讲话,对“高大教育衔接”产生一致共识,并探讨出为高二、高一甚至初三学生开展夏令营、冬令营等创新挑战活动的想法。

本次论坛通过多方汇报、探讨,创新拔尖人才的早期发现与个性化培养和高大教育衔接取得一致重视,并进一步确定了高大教育的共同使命——发现和培养拔尖创新性(型)人才。

钱学森班专题研讨会每年举行一次,主要就新时期教育教学创新改革形势下拔尖人才培养工作进行专门研讨,同时就全年度工作进行阶段性梳理与总结,并就下阶段工作提供纲领性指导。本次论坛为钱学森班开班来第九次专题研讨会。

全体参会老师在主楼前合影