招生

“清华学堂人才培养计划”钱学森力学班

(Tsien Excellence in Engineering Program)

清华学堂人才培养计划

为努力满足国家和社会发展对拔尖创新人才的迫切需要,2009年清华大学推出了“清华学堂人才培养计划”,2010年被批准开展国家教育体制改革试点项目“基础学科拔尖学生培养试验计划”(又称“珠峰计划”)。

“清华学堂人才培养计划”的总体目标是,遵循基础学科拔尖人才成长的规律,构筑基础学科人才培养特区,激励最优秀学生投身于基础学科研究,努力使受计划支持的学生成长为相关基础科学领域的领军人物并逐步跻身国际一流科学家队伍,为国家培养一批学术思想活跃、国际视野开阔、发展潜力巨大的基础学科领域未来学术领军人才。该计划目前设有数学班、物理班、化学班、生命科学班、计算机科学班、力学班、英语班、人工智能班。

钱学森班简介

清华大学钱学森力学班(简称钱学森班或TEEP)创建于2009年,是“清华学堂人才培养计划”暨国家“基础学科拔尖学生培养试验计划”唯一定位于工科基础的试验班。其使命是:发掘和培养有志于通过科技改变世界、造福人类的创新型人才,探索回答“钱学森之问”。

培养定位

钱学森班遵循钱学森技术科学与通识教育思想,定位为工科基础;面向创新、而非专业。

钱学森班以学生为中心,实现因人而异,助力学生以志趣为导向、创新潜力极大发挥的个性化培养。其核心理念是:

帮助每一位学生找到独特的、特别感兴趣且天赋擅长的发展方向;

引导学生的激情方向指向历史性机遇下的全球性的重大挑战问题;

鼓励学生在全球范围内寻找到乐意深入指导该学生挑战重大问题的杰出、有经验的导师。

钱学森班强调基础好、动力强,不限专业。基础好特指数理和力学厚基础;厚,不是多,而是精深,是能力和融会贯通。动力强是指每一位学生都形成独特、清晰和充满激情的志向。钱学森班已经在全球范围全工科领域形成了良好声誉,毕业生的去向分布已达近30个专业方向,几乎覆盖了所有工科和技术领域(包括力学、航天与航空、高端制造与微纳技术、人工智能和机器人、生物医学工程、能源与环境工程、电子与信息工程等)。

钱学森班的学制为本科四年,按学分制管理;毕业生授予理学学士学位,表现优异者加授本科荣誉学位(清华大学本科最高学术荣誉)。自2020年起,学籍归行健书院(原归航天航空学院)。

师资队伍

钱学森班高度开放、学科交叉、国际化办学。由首席教授郑泉水院士领衔的来自全校多学科教师组成的项目工作组管理,有国内外不同研究领域的著名专家和教授组成的顾问委员会共同制定学生培养方案和课程计划。

钱学森班打破学科壁垒,整合优势资源,聘请来自全校多院系的知名教授为各年级学生单开小班课,同时邀请国际著名教授学者来校授课和参与教学和研究指导。截止到目前,已有来自麻省理工学院、加州理工学院、宾夕法尼亚大学、以色列特拉维夫大学、法国巴黎高等工程师学院、瑞士巴塞尔大学等全球顶尖学府的知名教授参与暑期授课。

钱学森班实行人生成长的导师制,实现因材施教。入学起,以双向选择实现学生与新生导师配备,就学习、科研、成长、职业发展等方面遇到的问题,为学生答疑解惑,通过深度交流与辅导让每一位青年学子成长为坚毅、阳光、积极向上、不断追逐理想并有社会责任感的人。钱学森班延聘来自全球范围科技界和产业界的优秀教授、学者、专家等担任学术导师,在科研实践、出国研学与毕业设计等各阶段对学生进行个性化指导。

培养体系

基于十余年拔尖人才培养的实践和探索,钱学森班构建了以“学生-问题-导师”三要素汇聚的创新人才陪长“第一性原理”为核心抓手、以“进阶研究-精深学习”体系为辅的人才培养模式,是一个基于重大挑战性问题的全球开放式拔尖创新人才培养体系。

主要特色为:

鼓励和帮助学生按照自己的兴趣和特长选择发展方向;

以“进阶式研究学习系统”为牵引,从本科一年级开始,通过多层次了解并参与重大科技前沿领域的挑战问题的机会,帮助学生找到内在激情与使命;

通过逐级提升的研究机会,引导学生从被动学习中解脱出来,在一流导师的帮助下,开展主动学习、挑战学习、研究性学习,最终成长为科技领域的拔尖创新型人才。

钱学森班对传统培养体系进行了颠覆性重塑,建立了兼具“精深挑战”与“开放交叉”特色的课程体系,形成了数学、科学、工科基础、人社素养、贯通综合、科研实践等六大培养模块,以重大挑战问题为牵引、以进阶式研究系统为主线,开展高度个性化的精深学习。钱学森班重视学科交叉融合,提供足够的跨学科宽度,与清华大工科概念下的几乎所有工科院系及研究机构开展合作,打造开放交叉的“力学+X”多学科联合培养体系。钱学森班支持学生根据自身兴趣和研究方向选择基本结构性课程,构建个性化知识与能力体系,鼓励学生表现特长、发展潜质。

钱学森班的数学、科学和工科基础模块的学习从片面追求学分数量与学分绩的竞争模式,变成高挑战度的个性化学习,为未来开展科技原始创新打下坚实的数理与专业基础;人社素养与贯通综合模块突出超越世代与学科局限的融会贯通,通过大师讲座、小班深度研讨等形式,全面培养学生的文化、艺术与思想修养,发展面向第四次工业革命时代来临的创新思维、行动、交流与领导力;特别是科研创新实践模块,使研究与创新实践本身成为核心的学习方式,从而充分调动学生的个性、特长与志趣,全身心地投入到探索、研究与创新的实践中去,达到创造性学习的最高境界。

本科荣誉学位

2016年,清华大学本科荣誉学位项目启动,以钱学森班作为首个试点,为清华大学本科生最高学术荣誉。荣誉学位项目目前已进入中试阶段——每年除钱学森班30位新生外,增加从行健书院选拔50名新生、从致理书院选拔新生,从机械工程系实验班等全校其他范围的学生选拔50人。大一和大二年级的本科生经个人申请、荣誉学位项目招生组遴选和面试后认可,可加入荣誉学位项目。本科荣誉学位项目的学生,学籍保留在原属书院或院系,重点要求学生加入进阶式研究学习系统并实现各自专业方向的精深学习,学生由全球范围科技界和产业界的优秀导师指导。

进阶式研究学习系统

“进阶式研究学习系统”是钱学森班培养体系的核心。钱学森班依照研究与创新能力的发展规律,为大一到大四的学生设计了循序渐进的科研创新实践环节,分别为低阶(大一至大二)、中阶(大三)、高阶(大四)。低阶包含“交叉创新挑战性问题”(X-idea)和“增强版学生研究训练”(ESRT)等环节,着重在于拓展视野、激发志趣、引领精深学习;中阶包含“开放创新挑战研究”(ORIC),在顶尖导师的辅助下,学生自主选题、开展创新研究,实现从学习者向研究者/创新者的蜕变;高阶为“高年级学生研究员计划”(SURF),带领学生走出校园、进入前沿领域、对接未来发展。进阶式研究学习系统与清华各院系、国内外顶尖大学与科研机构密切合作,为学生提供多元化指导与支持,充分满足学生个性化创新能力与志趣发展的需要。

X-idea

自2019年起,钱学森班为低年级学生开设了创新课程——“交叉创新挑战性问题”(X-idea),围绕学术前沿、国家战略、产业前端的一系列重大问题,邀请各领域有经验的杰出专家学者、领袖和著名人士等,通过报告分享和小组讨论的形式,就相关领域内意义重大、富于挑战性与颠覆性、本科生有能力深度参与并作出突破的问题,与钱学森班同学深入探讨相关主题的前沿进展以及未来可能开展的颠覆性研究,激发同学们敢于提问,鼓励同学们主动探索,找寻科研灵感。截止到目前,先后有清华各院系、麻省理工学院、中科院、华为、华大基因等多位导师参与了X-idea授课。

▲X-idea课堂

ESRT (Enhanced Student Research Training)

“增强版学生研究训练”(Enhanced Student Research Training,简称ESRT),是在清华大学“大学生研究训练”(Student Research Training,简称SRT)的基础上,学生开展多轮SRT,在导师或高年级研究生的指导下,对2-3个研究领域进行为期一学期的技能培训与实践探索,奠定低年级本科生的知识和能力基础。

▲钱学森班2018、2019、2020级学生团队的SRT项目成果——“基于视觉伺服和混合控制的自主插管机器人系统”获得第十一届“挑战杯”首都大学生课外学术科技作品竞赛特等奖。作品创造性地设计了双臂协同的自主插管机器人系统,实现了全流程无人参与的插管操作,为新冠疫情期间病人气管插管和日常插管手术中可能造成的医务人员感染和病房污染问题提供了解决方案。

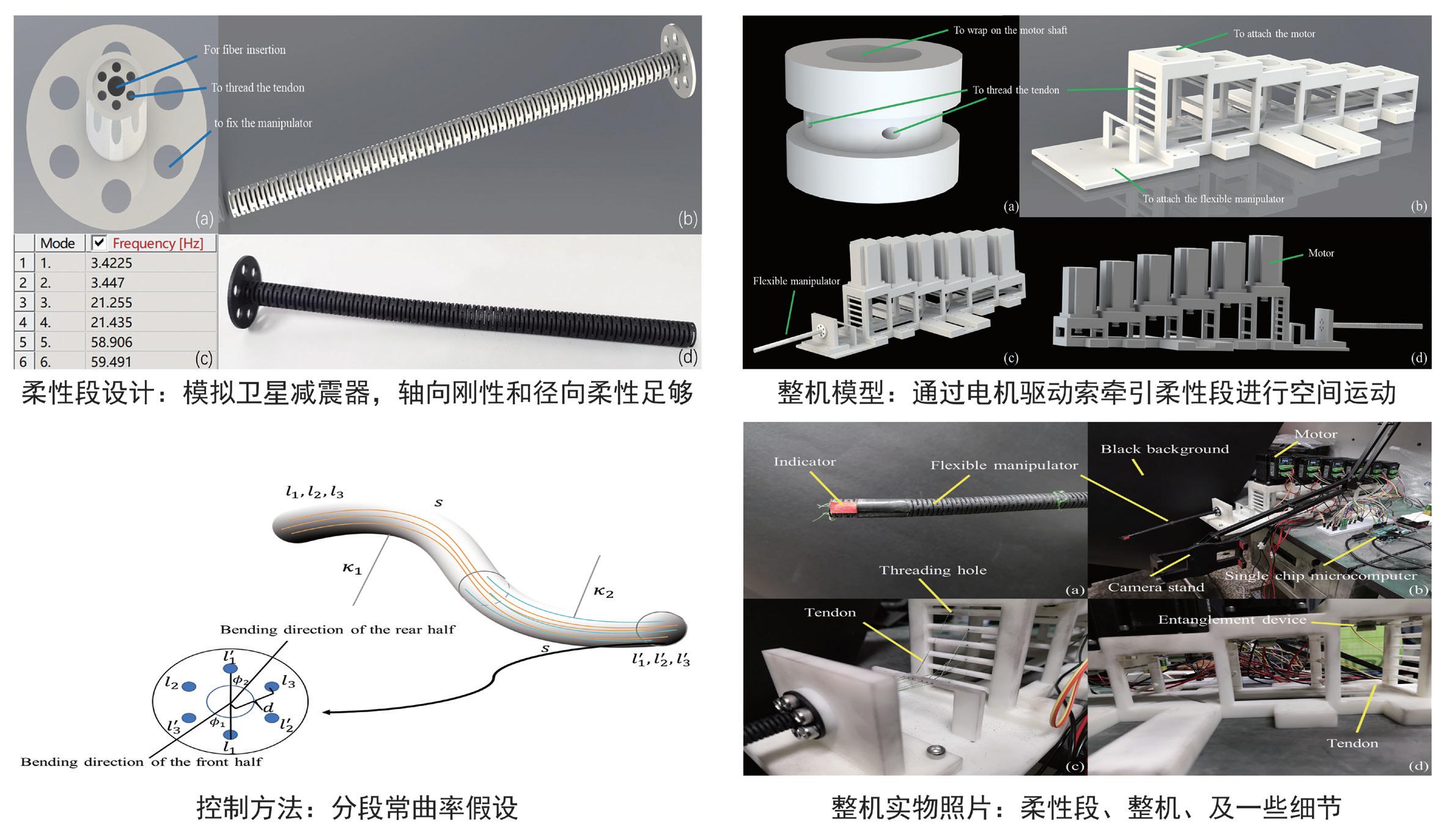

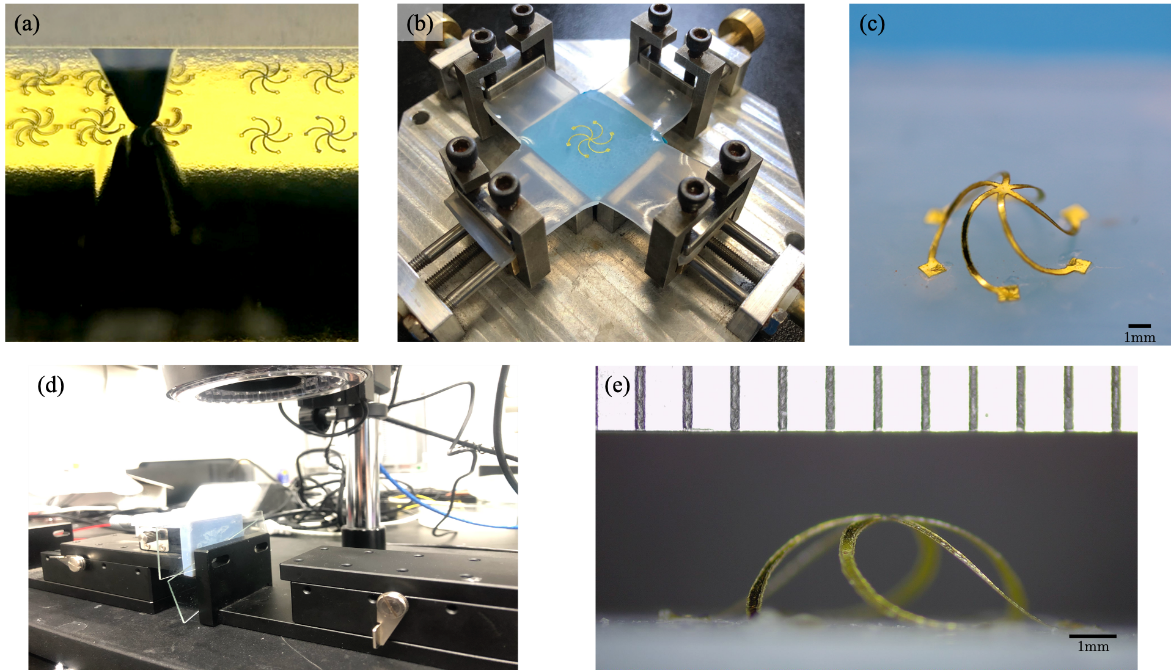

▲钱学森班2017级学生张淞源的SRT项目成果——“柔性手术机器人”项目,获得清华大学2019年SRT项目一等奖,清华大学第37届“挑战杯”学生课外学术科技作品竞赛一等奖、最佳新秀奖,第13届全国大学生创新创业最佳创意项目奖、我最喜爱项目奖。关节镜是处理关节内的损伤和病变的重要工具,通过微小切口,置入摄像头和操作工具,微创地进行关节损伤或病变的检查和治疗。“柔性手术机器人”项目在刚性关节镜的基础上,将探头换位通过索牵动的柔性探头,从而深入关节各个细节,以此减少观测死角,对医生手术与病人康复有着很大促进作用。

▲钱学森班2013、2014级学生团队的“微星宇航”项目获得清华大学2015年度SRT优秀项目一等奖,产品售往加拿大约克大学和上海交通大学。团队将赚来的钱捐献给钱学森班,创造了清华大学本科生首次依靠自身科研创造捐献资金回馈给学校的历史。

ORIC (Open Research for Innovative Challenges)

“开放创新挑战研究”(Open Research for Innovative Challenges,简称ORIC)是一个针对钱学森班全体同学开放的自主创新研究平台,为学生提供良好的导师指导和经费支持,以帮助他们发起并进行具有重大原创性和挑战性的研究。ORIC鼓励学生在研究过程中充分发挥自己的主观能动性,发掘并追随自己的好奇心和研究兴趣,运用自己的课堂内外所学习的知识和技能,设计一个可行的解决挑战的方案,并在导师的指导下开展自主研究,从而实现由一个被动的学习者向主动的探索者的转变,并在研究中不断提升科研与创新综合能力。ORIC不设专业限制,学生们有充分的选择空间和尝试机会。

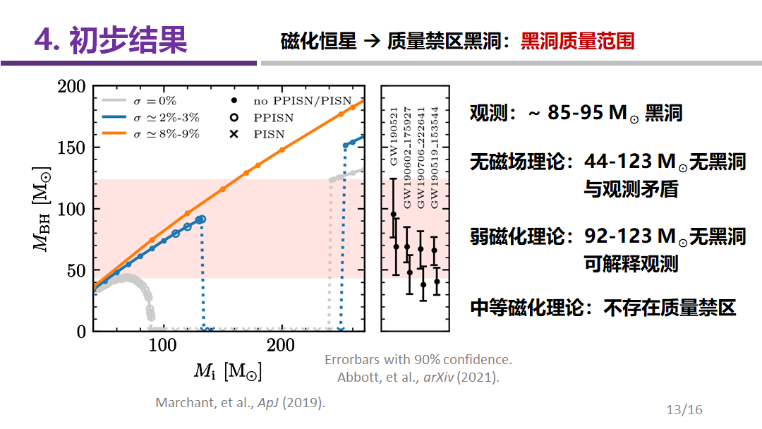

▲质量禁区黑洞形成的物理机制——磁化大质量恒星

▲量子测量的非经典性及其应用——以扰动与测量方差为例

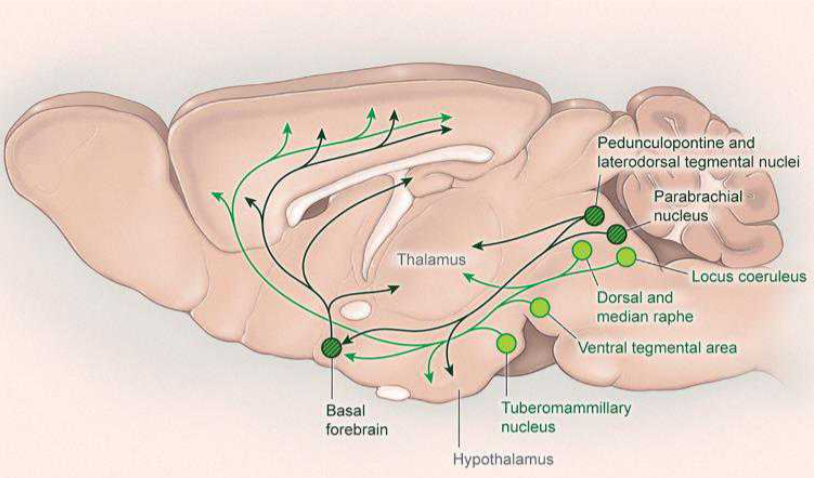

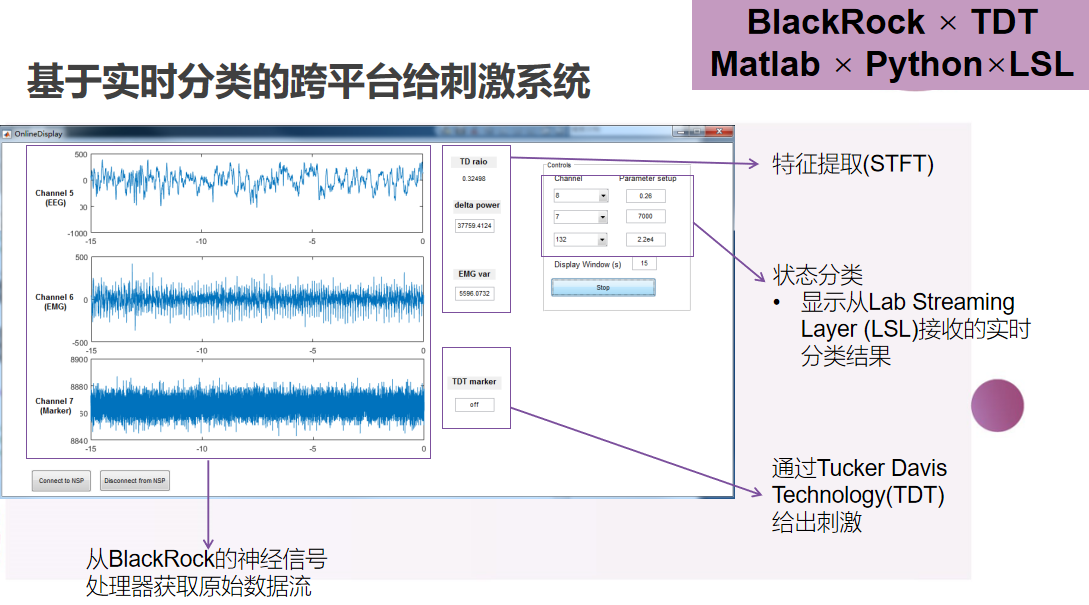

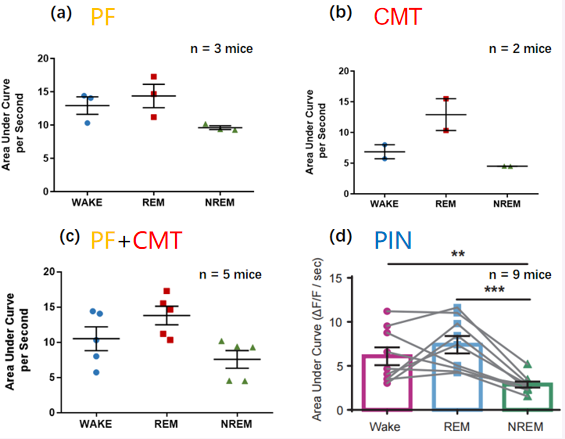

▲小鼠丘脑不同核团在睡眠觉醒中的贡献

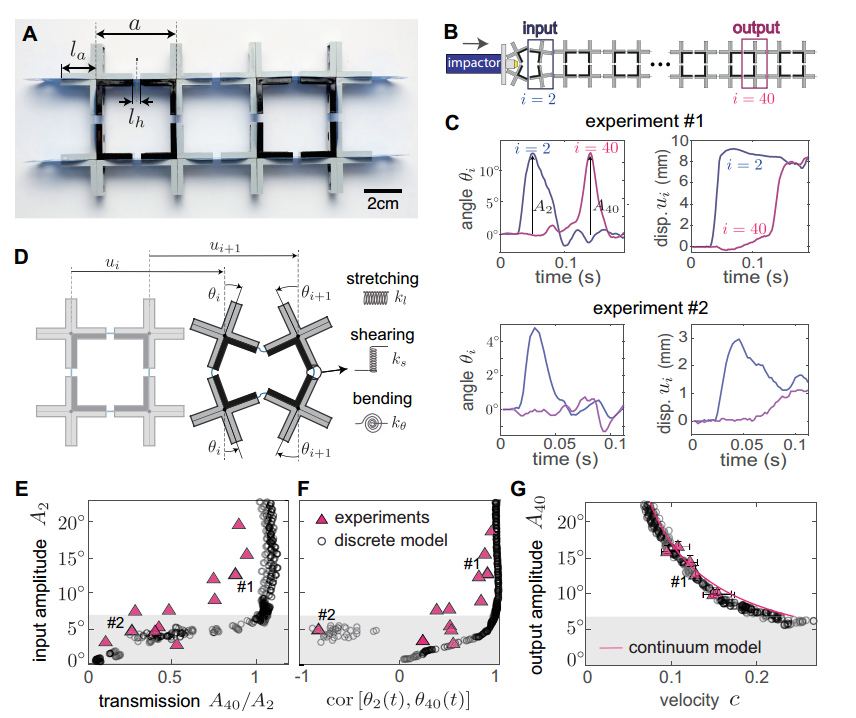

▲三维笼形微结构在面外压缩载荷下的变形研究

SURF(Senior Undergraduate Research Fellowship)

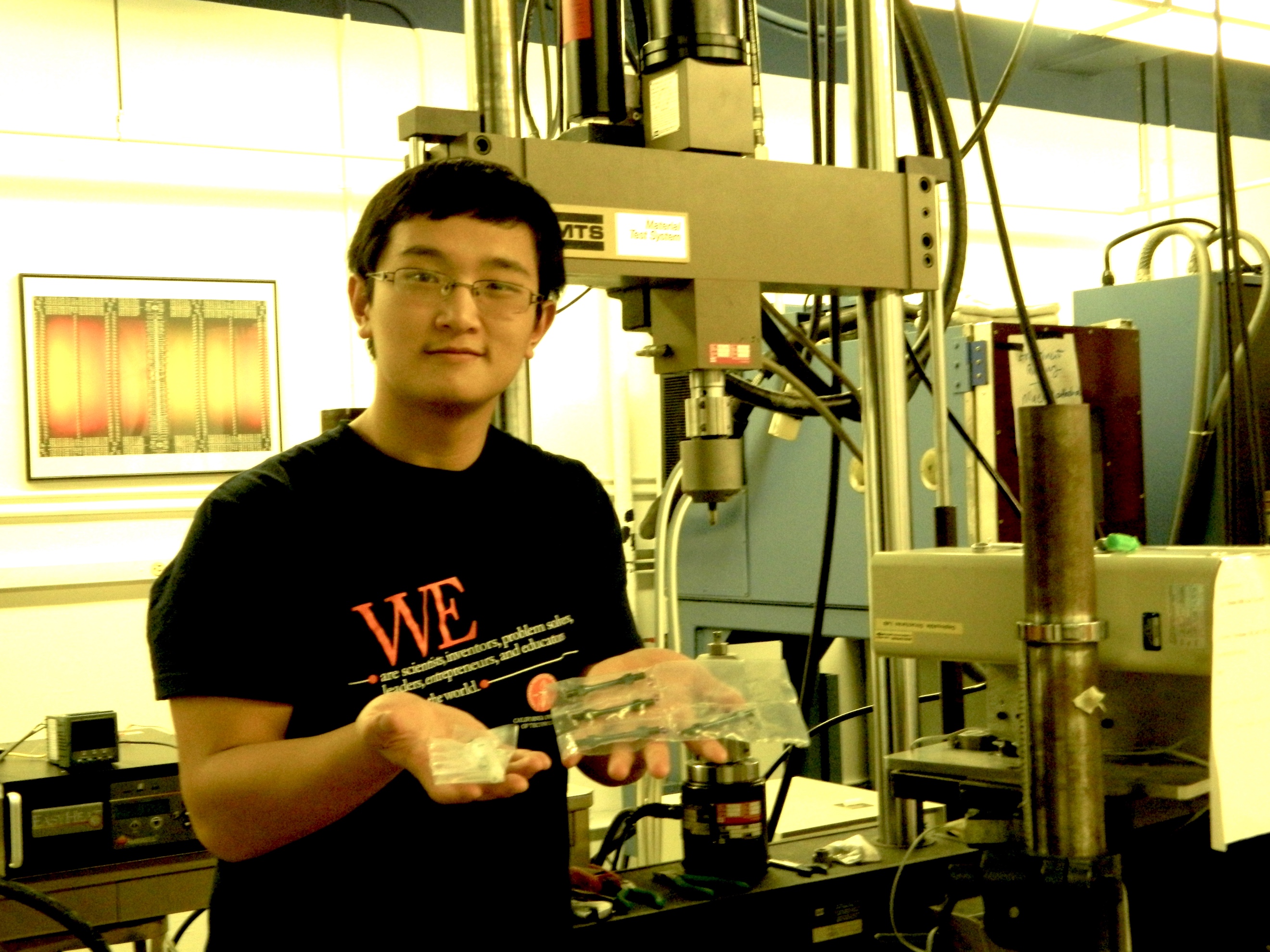

“高年级学生研究员计划”(Senior Undergraduate Research Fellowship,简称SURF)资助钱学森班学生在全球顶尖高校、著名研究机构和顶尖科技企业中进行为期6-9个月的研学和实践,旨在帮助同学们通过实战以检验研究能力、开拓视野、增强学术自信、激励挑战精神。钱学森班自2012年起实施SURF计划以来,学生海外研学的足迹遍及哈佛大学、麻省理工学院、斯坦福大学、布朗大学、康奈尔大学、加州大学伯克利分校、加州大学洛杉矶分校、西北大学、约翰霍普金斯大学、剑桥大学、东京大学、墨尔本大学、慕尼黑工业大学等著名高校,学生在海外研学的成果发表在Nature、PNAS等顶尖国际期刊上,能力素质受海外导师广泛好评。2019年起,钱学森班的SURF计划与华为公司建立深入合作,华为每年面向钱学森班举办挑战性课题发布会。有同学因实习表现突出,本科毕业被华为破格录取。

▲钱学森班2014级学生贺琪在哈佛大学研学,研究成果刊发于《自然·通讯》(Nature communications)

▲钱学森班2015级学生陈一彤在哈佛大学-麻省理工学院联合医学研究中心研学期间,解决了实验室长期未解决的瓶颈问题,完成了世界首例活体人眼角膜弹性定量测量,研发仪器已获批美国麻省总医院临床试验许可

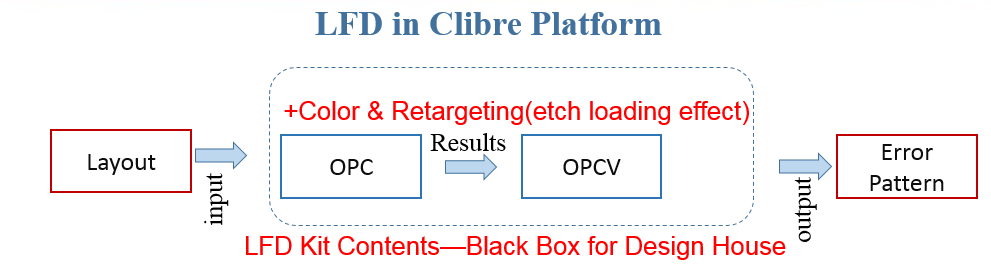

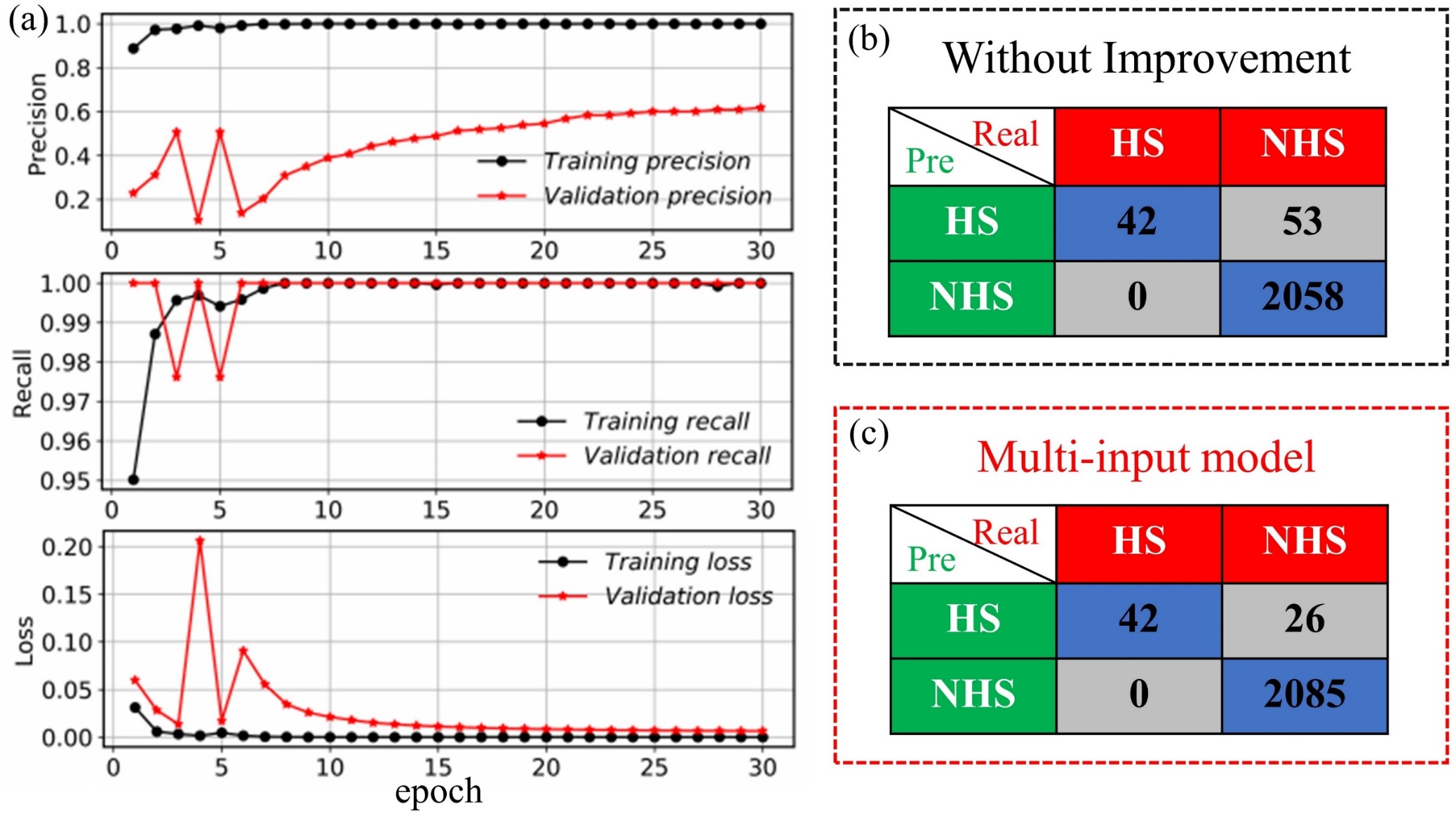

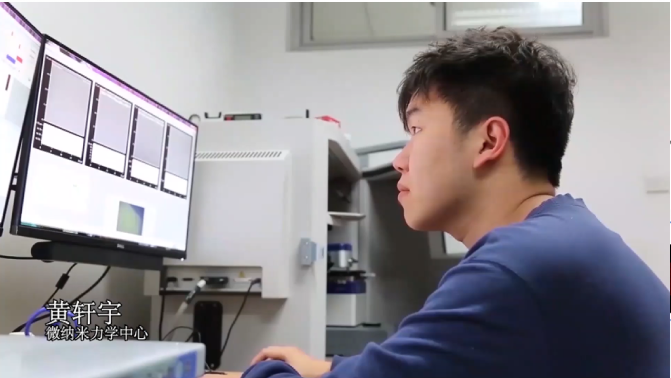

▲钱学森班2016级学生黄轩宇在华为公司实习,搭建了一套基于卷积神经网络的光刻热点检测算法流程,对芯片良率的提升具有重要作用,相关成果论文发表于EDA领域四大会议之一的Design, Automation and Test in Europe Conference (DATE)

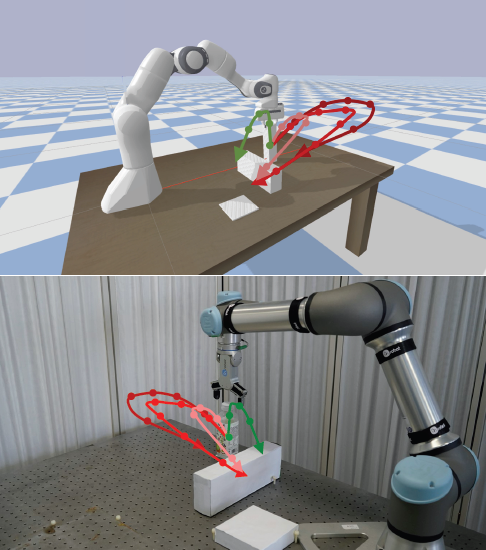

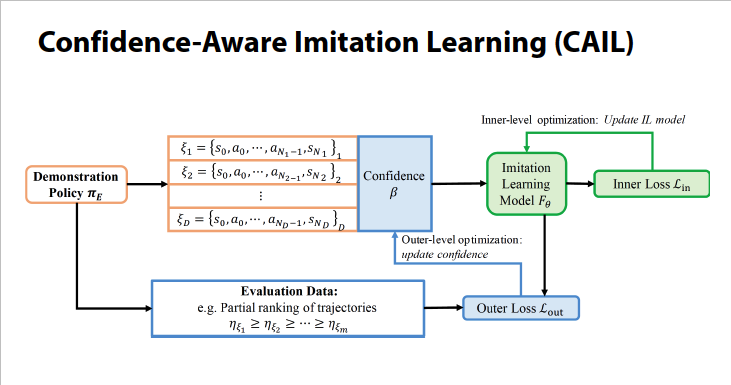

▲钱学森班2017级学生张凇源在斯坦福大学研学,提出了一种针对非最优示例模仿学习的架构——置信感知模仿学习(Confidence-Aware Imitation Learning,CAIL),相关工作在机器学习方向顶级学术会议Thirty-eighth International Conference on Machine Learning(ICML21)上发表

全方位多维度评价体系

钱学森班弱化以学习成绩为单一指标的评价方式,建立了对拔尖创新人才潜质的五维测评体系(简称MOGWL),通过长期、多维度的创新人才评价指标开展招生、本科培养和毕业后的追踪。五个维度如下:

一是内生动力(Motivation),对科学发现或技术创新有着迷般的极强志趣和不断追求卓越的内在力量;

二是开放性(Openness),有强烈的求知欲、好奇心,具有批判性思维和提出有意义问题的习惯,能从多角度看问题,有好的观察力,有思维深度等;

三是坚毅力(Grit),包括改变和突破自我的勇气,拥抱失败、屡败屡战,对目标锲而不舍的追求和专注,耐得住寂寞、坚持到底等;

四是智慧(Wisdom),不仅包括智商,还综合了从他人、从失败、从实践中学习和领悟的能力;

五是领导力(Leadership),主要衡量远见卓识、奉献精神、沟通表达能力、团队协作能力等。

今日与未来——与大师名家对话系列

钱学森班自2018年起开设“今日与未来——与大师名家对话”系列讲座,旨在邀请科学、技术、艺术、企业、管理等不同领域有代表性的学术大师、业界名家、企业领袖等,分享个人经历、经验、洞察、格局、视野和智慧,促进学生视野、格局和审美的构建,帮助学生提升跨界交流能力与领导力,引导学生树立高远志向,至今已举办19场。

往期嘉宾名录:

黄克智:中国科学院院士、力学家与力学教育家

杨卫: 中国科学院院士、固体力学专家

薛其坤:中国科学院院士、材料物理学家

范守善:中国科学院院士、材料物理和化学专家

胡海岩:中国科学院院士、北京理工大学及南京航空航天大学教授

高文: 中国工程院院士、计算机专家

周海宏:音乐美学家、音乐心理学教育学家

何满潮:中国科学院院士、矿山工程岩体力学专家

施一公:中国科学院院士、结构生物学家

陈十一:中国科学院院士、流体力学专家

郭万林:中国科学院院士、南京航空航天大学纳米科技研究所所长

翟婉明:中国科学院院士、轨道交通工程专家、西南交通大学首席教授

白春礼:中国科学院院士、化学家和纳米科技专家

李泽湘:香港科技大学教授、松山湖机器人产业基地发起人

祝学军:中国科学院院士、飞行器设计理论与工程技术专家

王石: 万科集团创始人、万科公益基金会理事长

申长雨:中国科学院院士、国家知识产权局局长

开放多元文化生态

钱学森班坚持以学生为中心的理念,老师是学生的呵护者、引路人,学生是学习的参与者、共建者。践行“不断追求卓越、持续激励他人”的核心文化,倡导朋辈学习、携手共进。

钱学森班日常会举办各种形式的师生互动活动,定期邀请老师与同学们面对面谈心,倾听同学们的诉求和建议。通过班友会等开放交流平台,高年级同学在课程学习、升学、科研方向选择、海外导师推荐等方面为低年级同学提供指导和帮助。课外之余,钱学森班学生们自发创建了主题不一的社团、组织出游、参加“亲友日”、“新年叙”等丰富多彩的活动。

▲钱学森班学生举办第十三届国际微纳米科学学生会议(INASCON 2019),是该会议有史以来首次在中国举办,开创了清华大学首个由本科生牵头筹备国际学会会议的先例

▲钱学森班新生破冰活动

▲钱学森班毕业晚会

▲钱学森班学生中秋团建

▲钱学森班“新年叙”活动

▲钱学森班“亲友日”活动

▲钱学森班学生延安出游

▲钱学森班学生参观华大基因

▲钱学森班学生在华为交流学习

▲钱学森班学生参观钱学森图书馆

▲钱学森班学生湘西支教

▲钱学森班学生秋游

▲钱学森班学生赴以色列交流访问

▲钱学森班“南门谈”社团活动

▲钱学森班班友会工作坊

人才培养社群

钱学森班从人才培养各环节发力,与中学、大学、业界开展广泛深入的合作,构建创新人才培养社群,形成创新人才培养合力,推动人才联动培养。改革单一招生方式,通过云技术等平台,与清华附中、人才附中、深圳中学、湖南师大附中等全国几十所顶尖中学共享工科创新教育资源,引导并鼓励优秀中学生开展研究性学习,建立拔尖创新人才培养与选拔的有效联动机制。强化与国内其他大学的协作,与中科大、哈工大、复旦等大学共建拔尖创新人才教育联盟,总结推广、相互学习借鉴育人经验。与华为等一批顶尖科技企业共建拔尖创新人才培养合作生态,引导学生参与国家科技发展战略前沿领域的重大挑战性问题。

▲钱学森班ORIC+中学暑期学校

在校表现

钱学森班每届同学平均发表论文20余篇,授权或申请专利10余项,学生荣获日内瓦国际发明展金奖、“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛特别一等奖、周培源力学竞赛特等奖等各级各类奖项。2013级和2017级先后荣获“清华大学本科生毕业班先进集体”称号。2013级李逸良同学获得清华大学本科生最高荣誉“本科生特等奖学金”。

▲钱学森班力7班荣获“清华大学本科生毕业班先进集体”

▲钱学森班学生团队代表清华大学荣获第16届“挑战杯”特别一等奖(生命科学A类全国第一)

毕业去向

钱学森班90%学生具有从本科到清华或国内其他高校和研究机构攻读直博生的资格。截止至2021年7月,共毕业逾200位同学,绝大多数选择了在国内外一流大学和研究机构继续攻读博士学位,少数进入了顶尖科技企业直接工作。选择攻读直博生的院校分布基本呈现为:近2/3 (清华大学)、近1/3 (海外名校,主要为:麻省理工学院、哈佛大学、斯坦福大学、加州理工学院、加州大学伯克利分校、普林斯顿大学、布朗大学、宾夕法尼亚大学、美国西北大学、普渡大学和英国剑桥大学等);分布在力学、航天航空、汽车、热能、土木、机械工程、先进材料、自动化、计算机科学与技术、生物医学工程等近30个专业方向。

学生案例

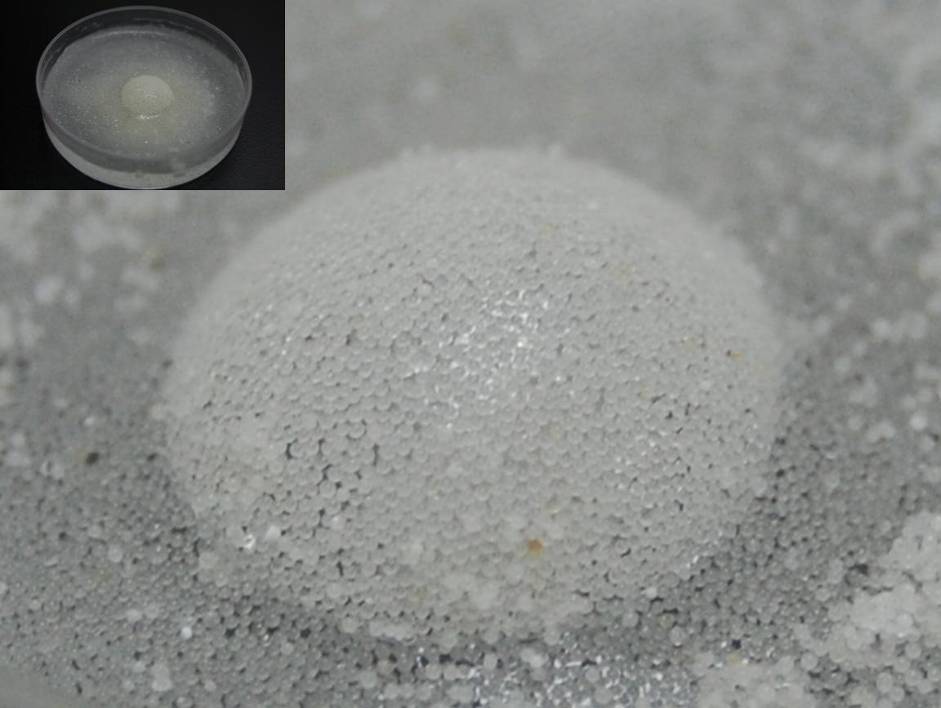

杨锦(钱学森班2009级学生)——“永不破灭的泡泡”

杨锦的SRT课题是研究微纳米颗粒对微流动的影响。他在实验中偶然发现放了微米颗粒的水流表面产生一种很久都不会破的泡泡,且不添加任何表面活性剂。在实验观察的基础上,他提出了一种“永久不破泡泡的机理”,并通过验证和理论推导证实,由于颗粒的存在,产生了一种将水与泡泡底部接触的水面自动、源源不断地吸到顶部的补充机制,从而维持泡泡的水膜厚度基本不变,使得泡泡永久不破。

杨锦的故事受到了学校的关注,时任清华大学校长的陈吉宁在2012级本科新生开学典礼上分享了杨锦的案例,鼓励学生们去开展研究。他讲到,“青年时代是最具有创造活力的阶段。大学的重要任务就是激发学生的好奇心、想象力,培养学生的批判性思维。这些都是事业成功不可或缺的素质。在这里,我想给大家讲一个故事。小时候,大家都会对五颜六色的肥皂泡充满好奇,你们也会遗憾地发现这些泡泡只能维持几秒钟。但你们的师兄、航天航空学院的杨锦同学,上学期参加本科生研究训练计划时,用微纳米颗粒做出了一种“永久的泡泡”,到现在,这个“泡泡”已经维持了几个月,它很可能成为世界上存在时间最长的“泡泡”。”杨锦本科毕业后前往加州理工学院攻读博士。

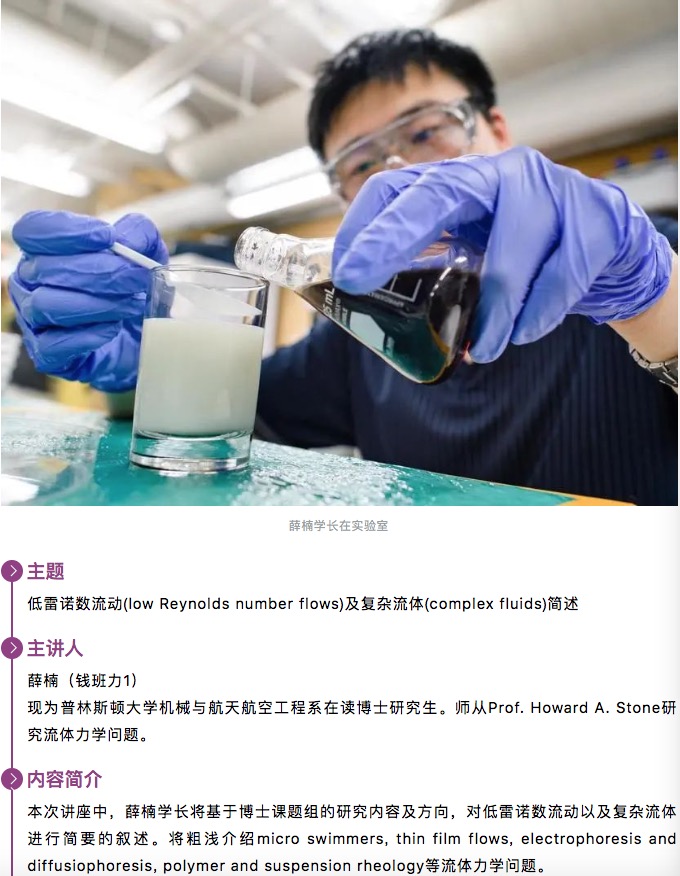

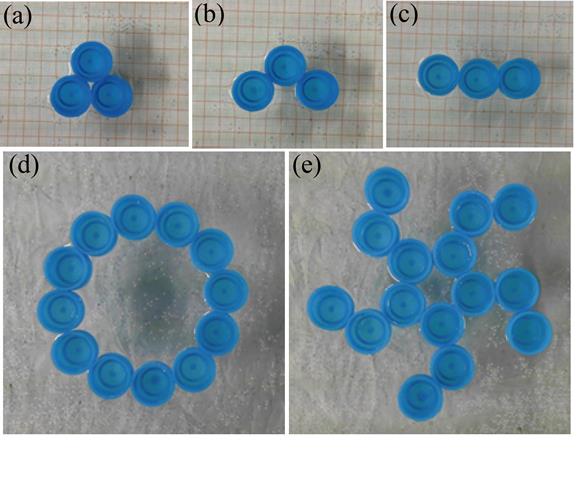

薛楠(钱学森班2011级学生)——登上美国化学学会网站头条

悬浮颗粒的自组装是一种广泛观察到的现象,在生物、制药、制备等方面有广泛的应用。理想情况下,相同的浮动球体或圆柱体筏应聚集成一种密排的方式,但实际观察到的组装筏,却呈现大的各种形式的缺陷。对于这一普遍矛盾,一直没有合理的解释提出。薛楠在大三期间破解了这一困惑,通过研究揭示了漂浮颗粒远离非平衡态的稳定性机理,以第一作者发表论文Strongly Metastable Assemblies of Particles at Liquid Interfaces(液面漂浮颗粒超强的亚稳态自组装),被ACS(美国化学学会)的400多位期刊编辑从45份期刊每天发表的100多篇论文中选中,作为2014年12月5日的研究亮点(ACS Editor’s Choice),放在ACS杂志网站(pubs.acs.org)上作为头条新闻展示一周,并成为永久免费浏览资源。这也是清华大学首篇被选为亮点的论文,受到学校第一时间报道。薛楠在本科毕业后去往普林斯顿大学攻读博士。

黄轩宇(钱学森班2016级学生)——带着博士生开展前沿研究

刚上大一的黄轩宇在一次由钱学森班组织的“与成功人士面对面”互动中了解到,郑泉水院士领衔的结构超滑研究和王中林院士领衔的纳米发电机研究中有一个具有重大应用前景的交叉方向——微纳尺度超滑发电机,但是却找不到博士生愿意投入这个方向,因为博士生们无法确定这一方向是否能出成果以及需要花多长时间,投入其中可能导致不能按期毕业。超滑发电机的设想激发了黄轩宇内心的激情,虽然很多基础知识尚不具备,他却以初生牛犊不怕虎的精神,接下了这一博士生都退避三舍的难题。在目标激励下,黄轩宇作为一个本科生,不仅在较短的时间补上了所需的知识、能力和研究方法,从大三开始,就带领着一个有多位博士生和博士后参与的研究团队,对超滑发电机进行着持续深入的研究。研究团队发明了多类微纳尺度超滑发电机,在理论上严格论证了它们可产生比非超滑发电机高出3个量级以上的发电密度,具有几乎无限的寿命,并且实现了实验验证。本科毕业后,他继续在郑泉水院士课题组攻读博士学位,目前已在《自然· 通讯》(Nature communications)等著名期刊作为第一作者发表学术论文。

清华钱班模式

钱学森班的教育创新成果在大范围内产生了辐射效应。随着清华大学教育教学改革的深入推进,清华强基计划和一些工科院校在制定培养方案时吸纳融汇了钱学森班的进阶研究-精深学习、削减课程为学生减负等核心培养概念。

钱学森班的创新人才培养模式也引起了国内其他高校和社会各界的广泛关注。近年来,北航、上海交大、哈工大、浙大、西交大等高校的力学专业在培养方案和评级体系改革中,先后借鉴学习钱学森班的“三要素汇聚”(学生-问题-导师)陪长模式,中科院、中国心理学会等机构就钱学森班的创新教育理念开展研讨,《人民日报》、《中国教育报》、《光明日报》等主流媒体相继刊登报道钱学森班的育人成效。2019年,传承了清华钱班模式,以发现和激发更大范围、更多类型学生的创新潜能,让众多创新人才充分成长的“零一学院”在深圳落地。

招生渠道

钱学森班每年招录30名新生,通过以下多种方式,学生提交申请(需包含个人陈述),通过面试后,可加入钱班:

1、中学生全国竞赛类国家集训队金牌保送生(包括物理、数学、生物和化学竞赛等);

2、“强基”行健书院;

3、全国统招;

4、二次招生(新生入学第一周内)

此外,钱学森班在学校规定的特定时期(一般为每年春季学期期中考试后),鼓励非钱学森班的优秀学生申请转专业加入、允许钱学森班学生转专业离开。

钱学森班看重的学生特质

爱发明、爱创造

自主性强、有自信、有担当

好奇心强、敢于打破常规、挑战权威

有冒险精神、挑战自我极限、不惧失败

坚毅、阳光