Serguei Saavedra教授:结构生态学和理论生态学

6月3日晚,由清华大学钱学森班主办的、本学期最后一次X-idea课程在法图B122教室举行。本次X-idea邀请到来自MIT的Serguei Saavedra教授分享结构生态学(Structural Ecology)的相关内容。报告开始前,Saavedra教授的博士生Chuliang Song为同学们进行了清晰精彩的预热,帮助同学们更好地理解结构生态学这一崭新的领域。Saavedra教授的报告后,同学们展开了分组讨论,并向Saavedra教授提问互动。

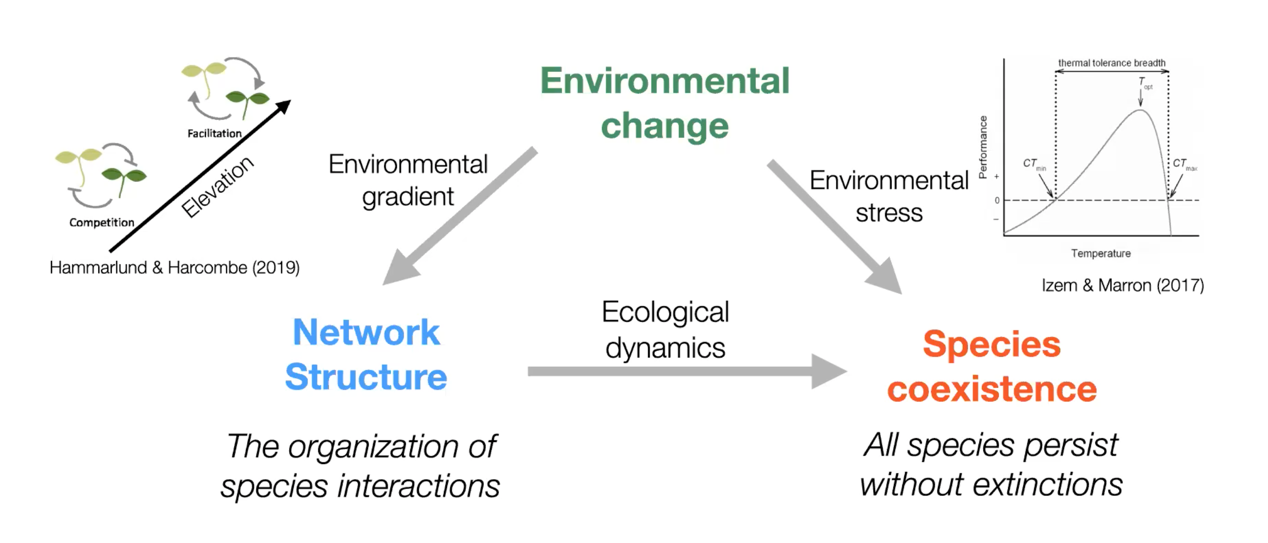

Song学长以“没有一个物种是一座孤岛”点出生态学研究的基本思想。研究生态系统就是研究物种与环境、物种与物种之间的相互作用。随后,Song学长以花朵-蝴蝶的群落模型介绍了描述群落结构的两种方式,引出“群落结构影响共存情况,环境同时影响群落结构和物种共存情况”这一核心观点。

结构生态学尤其关心环境如何对因果双方施加影响。不同于以往的生态学研究中提出的“动力学稳定性”,这一概念仅考虑环境改变对种群大小的扰动;结构生态学的核心要义浓缩在“结构稳定性”这一概念中,它考虑环境对内生因素的影响,综合分析环境变动导致的生态学改变。Song学长以一份基于LV模型的结构生态学研究为例具体阐释了上述思想,其中表现出的理论意义极强,让同学们更加期待接下来Saavedra教授更为系统的报告分享。

Saavedra教授开门见山地指出结构生态学的主题:理解生态群落的变化。首先从理论上理解为何会有变化,其次利用实验数据寻找观测到的生态演变和理论的联系,从而预言生态将会如何变化。

Saavedra教授先后引用了2014年Science上一篇关于肯尼亚草原上的物种关系的研究论文,与2020年Nature E&E上一篇关于人体肠道内菌群与免疫系统的关系的研究论文说明,结构生态学的研究对象可以是跨尺度的。

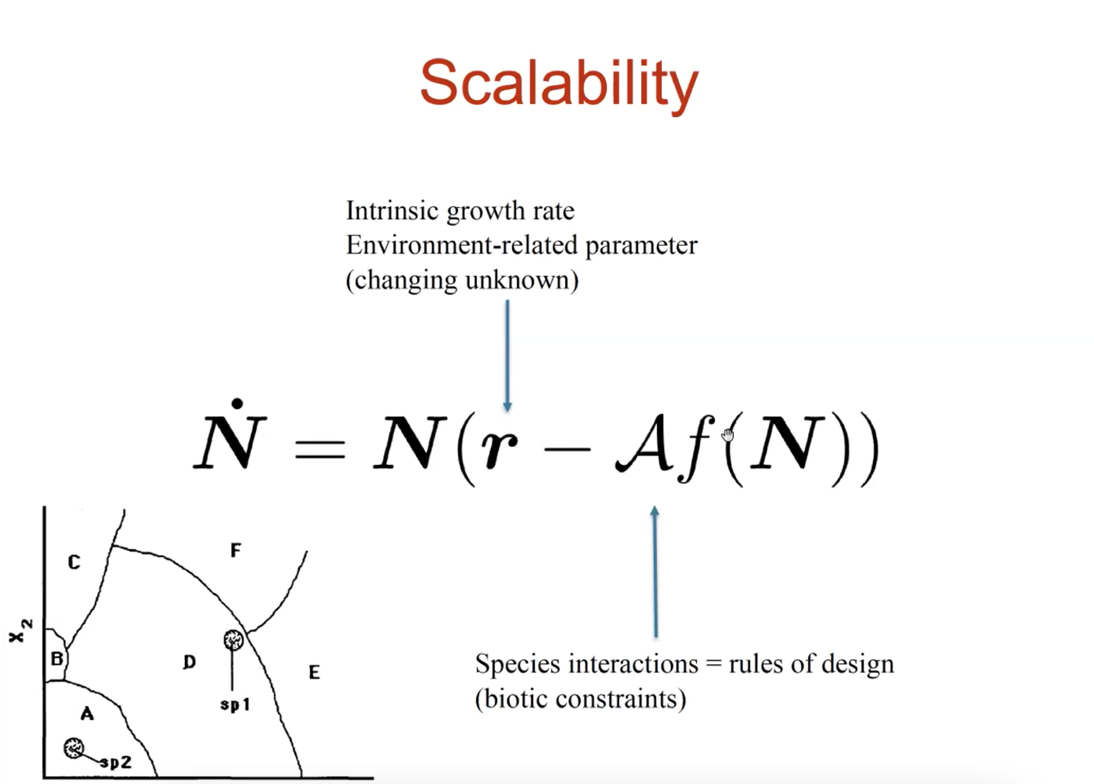

Saavedra教授进一步提出,结构生态学的理论应当是普适的、系统层次的、因果的理论体系。而我们需要描述的却是一个动态的、强关联互动的、方程不明确的生态系统。解决这一问题的关键是在“变动”中寻找“不变”:将环境和生态系统的相互作用刻画为一系列参数描述的高维参数空间中的某个状态,从而研究在何种状态下群落可以维持相对稳定(各个物种的数量均大于零)。

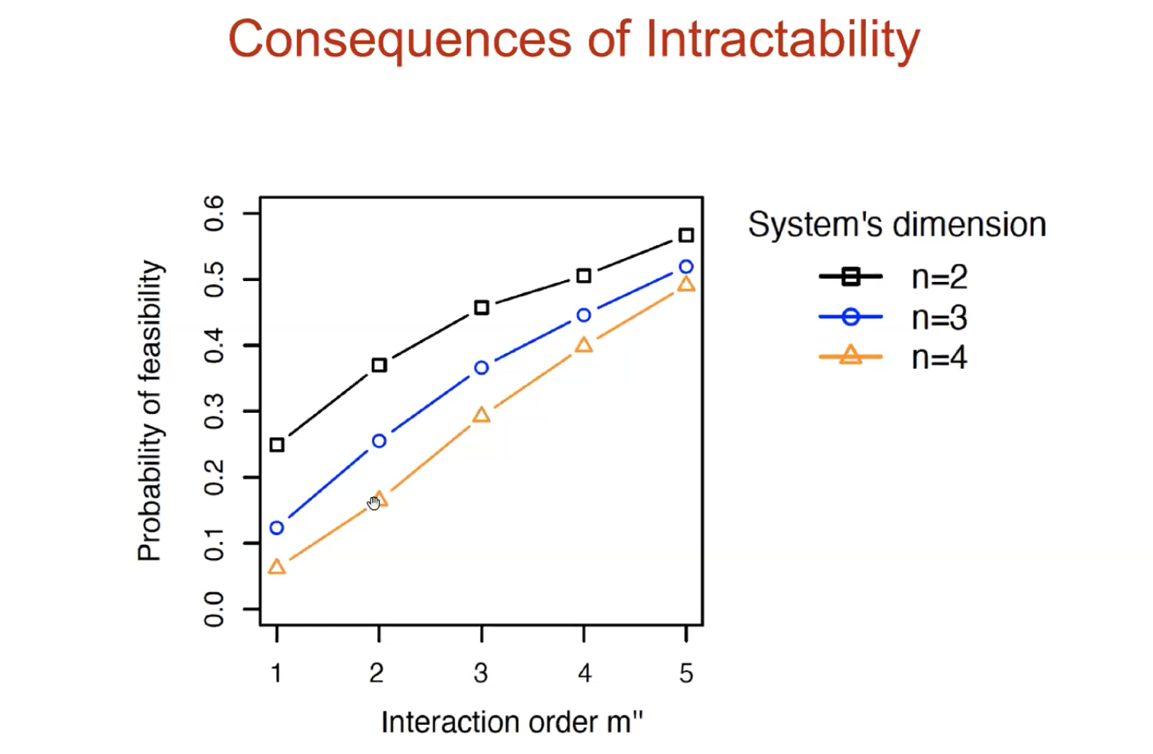

随后,Saavedra教授着重介绍了如何提出满足上述要求的理论体系。总的来说,它们必须是可追溯的(tractable)和可伸缩的(scalable)。前者要求我们追求模型的相对简单,因为高阶的模型将自然地更能导出符合实际的稳定解,从而事实上减少模型本身的解释力,即具有较低的可追溯性。

后者则要求理论对不同的物种数目具有普适性。基于LV模型的结构生态学研究就属于此类具有可伸缩性的理论模型。

最后,Saavedra教授介绍了如何将理论与实验相结合,以多菌种的共存实验为例,阐释了in vitro和in vivo两种典型的生态学实验范式。

Saavedra教授和Song学长的精彩分享激发了同学们的热烈讨论。最后,力0班的王一诺同学和力8班的丘铱可同学就in vivo和in vitro体系在不同尺度生态系统,如植被演化和肠道菌群中的适宜性和可信度进行了讨论结果汇报,并就生态学实验体系的简化和选择提出了问题。Saaavedra教授对此进行了详细的回应,并向参与本次课程的老师和同学们致意。