我们是一伙理工科生,更是一群有趣灵魂。“南门谈”作为钱学森班创始俱乐部之一,希望通过日常阅读分享与探讨辩论提高大家的交流表达能力,加深对自身和世界的理解。围绕“自洽,共情,联结”的核心宗旨,我们不定期举办活动,欢迎各位同学们的加盟!

当人离开扶手椅焦虑又坦然地走向异域,我们的世界才得以开阔地呈现于我们自己的眼前。但田野未必在于小岛和深林;陌生几乎是一种淹没我们全部感官的熟悉体验。第五期南门谈我们就不经意「田野调查」的主题进行有趣的讨论和探索,由力8马吉汉主持。依照惯例,本期活动邀请谈友们围绕“野”、“意”、“民”这三个关键词进行结尾的诗歌创作。

“曾虑多情损梵行,入山又恐别倾城,世间安得两全法,不负如来不负卿”杨翛然为我们缓缓朗诵了《不负如来不负卿》。在高中的一次校运会上,一位风流潇洒的同学饰演仓央嘉措令杨翛然深受触动,而今天,他在南门谈上为我们分享了这位民歌诗人奇幻而悲情的一生——身为农奴之子,却在十四岁意外成为六世达赖,被清规戒律禁闭在布达拉宫,与恋人阔别。政局动荡下,他为了避免生民涂炭的战争,决定前往北京却在押解途中客死他乡,终年23岁。仓央嘉措的一生虽短暂,却成就了诗歌史上一段传奇。红尘的慈悲、率真的理想、细腻而真挚的诗句令人久久难以忘怀。随后,由蒋琪朗读了马程田同学很喜欢的一首辛波斯卡的诗《在一颗小星星底下》。由于小编也实在太喜欢这首诗了,所以决定把全文放在这里占用片刻大家划动屏幕的手指,一起来这字里行间翻涌思绪,感受对周遭一切的热爱。接下来进入主题分享环节。首先,力8的龙程一分享了他大一暑假在甘孜州的实践经历。彼时,他刚结束期末考试就乘飞机抵达高海拔的四川甘孜,高原低压的气候和四周环山的景观带给他强烈的冲击。实践的研究问题是探讨远程直播教学技术给西部地区教育带来的影响,但在两所学校先后调研的近两个星期里,最令他记忆深刻的,还是教师们“化育边陲”、孩子们“走出大山”的朴素、直接、执着的力量。在那个夏天,龙程一还前往美国参加了加州大学伯克利分校的暑期学校。恰巧在课上,美国教授质疑中国政府在西部普及义务教育的政策,而对于教授缺乏一手资料的轻率论断,龙程一难以赞同。或许田野调查最重要的收获,仍然是走进当事人具体的生活处境,倾听他们的所思所想。一天晚上学校骤然停电,学生们纷纷点亮蜡烛,继续学习

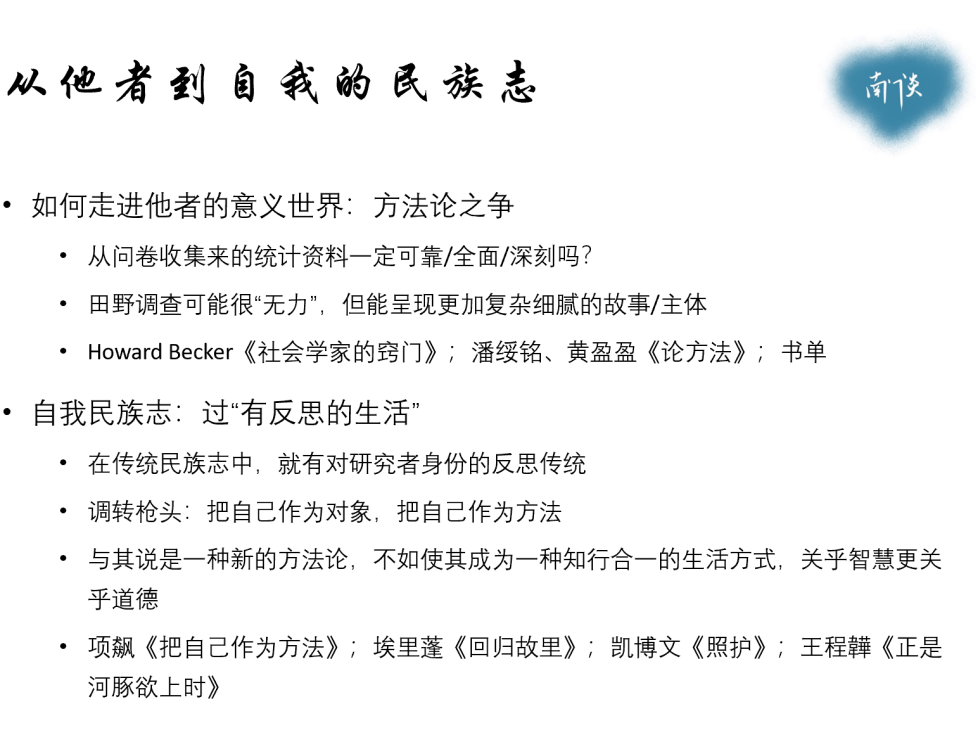

接下来,新闻8的纪小璐从专业角度分享了民族志作为一种研究方法,如何引导研究者理解他者,甚至理解自我。民族志(或大众更加熟知的“田野调查”,在此不对两个词语作细致区分)作为一种经验研究方法,强调研究者在提出发现之前,需要亲身、长期浸润于“异文化”,从而真正走进调查对象的意义世界。提倡民族志方法的学者往往认为,实证主义的量化研究方法有其局限性,往往不能反映调查对象生活情境的全貌。以问卷调查为例,有限的题目设计往往依赖于研究者对于调查对象的单方面想象,倘若缺乏对调查对象生活经验的了解,数据的质量便难以保证。尽管学界已经发展了诸多办法来提高问答的准确性,但强调分类、选择的问卷形式终究难以反映现实的模糊性和复杂性。民族志虽然在“可推广性”上有天然的弱点(是否需要追求“可推广性”,则是另一个话题),但往往能通过“深描”呈现出复杂、细腻的人事,调查对象的能动性、主体性也得以凸显。程序员、外卖员、代孕母亲究竟如何看待自己的工作?如果这些工作真如媒体所描述的那样充满剥削、不平等,又是什么让他们不得不留下?这些涉及直接经验乃至世界观、价值观的问题,涉及“why/how”而不仅仅是“what”的问题,只能由主体自己回答。民族志是人类学的经典方法,最初的人类学诞生于西方海外殖民的需要,不甚光彩的“出身”让人类学不得不保持反思的姿态。传统民族志中,研究者和研究对象之间的不平等关系一直是讨论的重点。随着学科的发展,又诞生了“自我民族志”这一研究方法,顾名思义,指的是研究者调转枪头,把自己作为研究对象,聚焦个人生命史,从中窥见更加广阔的社会结构和历史语境。当然,这种文体很容易让人联想到传统的回忆录、自传。无论如何,学者都不妨把自我分析也纳入到研究方法的工具箱中。许多民族志作品之所以如此动人,也得益于作者与研究对象深切的共鸣,乃至“感同身受”——在很多时候,研究者在研究对象的生命中看到的,正是自我的镜像。反思性的学术活动,也暗含一种知行合一、符合德性的生活方式:我们如何理解自己,便如何理解世界;我们如何思想,便如何对待身边之人。2020年大陆出版界颇受追捧的《把自己作为方法》、《回归故里》都是广义的反思性学术著作,这些文字充斥着个人的记忆和情绪,丝毫不掩饰痛苦、沮丧乃至忏悔,从而一反高冷的学究气息,让大众读者重新感受到了思想的温度。随后,大家展开了激烈的讨论。有的同学认为过多关注自身以外的事情只会给自己平添忧愁和焦虑,而有的同学则认为无穷的远方,无数的人们都与我有关。同时,大家也分享了自己独特的经历和故事,收获颇丰,畅谈良久。最后,在自由分享环节,戴文越从Leni Riefenstahl于1934年指导的纳粹宣传片《意志的胜利》看法西斯主义。

Leni Riefenstahl是唯一一位完全在纳粹时代得到纳粹党认同的导演。她与希特勒等纳粹高层私交密切。当我们仔细思考法西斯涉及的特殊美学,一个自恰的解释浮现出来:法西斯主义,作为人类最极端的意识状态之一,也许可以完全被还原为一套美学。犯下滔天罪行却不自知的刽子手们正是在实践中追求一种“美感”。什么样的“美感”呢?结论可能是令人毛骨悚然的,因为它包含的元素离现代人的日常生活并不遥远。《意志的胜利》影片主体表现纳粹党第二次全国代表大会的情况,带有明显的政治宣传目的,并且在拍摄过程中受到第三帝国无限制的经费人力支持。影片的多个段落采用了特殊的拍摄手法,从中可以归纳出导演希望营造的氛围。首先,影片使用了大量的航拍镜头来拍摄人群,人群之庞大使得其中的个人显得非常渺小。影片同样使用对年轻男子面部的特写来突出阳刚的气质,有一种凝固的雕塑般的属于军人的力量感,与之伴随的是忠诚地注视着的目光。其次,Riefenstahl拍摄了具有神秘色彩的布光以营造仪式感和庄重感。另外,影片对希特勒的特写几乎全部是仰拍镜头,如同匍匐在地的信众仰视神灵;对前进的部队则故意采用了倾斜的镜头,使用不稳定的构图营造出运动感和压迫感。

Riefenstahl在指导《意志的胜利》前后拍摄了一系列以登山为主题的故事片,如《蓝光》(1932年),《帕吕峰的白色地狱》(1929年)等。这些影片试图表现男女主角在面临艰巨的挑战——一座险峰时,以神话英雄般的姿态克服自身的恐惧成功登顶的故事。第一次世界大战使德国陷入泥沼。面对这座“险峰”,德国人希望德国的一切焕然一新,人们克服恐惧成为“超人”,或者当“超人”出现时跟随“超人”成就伟业。尼采的句子被轻而易举地误解,比喻被当作教条,“权力意志”和“个人道德”的哲学概念被扭曲为纳粹党巩固自身统治的洗脑工具。接着希特勒出现了,他逐渐被认为是德国精神的化身,他的意志成为德国的意志,他的行动致力于维持所谓“德意志民族的优越性和纯洁性”,也许潜意识中,他就是那位“超人”本身。无条件的顺从,对痛苦的忍耐,希望个人意志消灭的渴望都成为了纳粹党开展政治活动的美学原则。

那么为什么称法西斯主义是“政治美学化”而不是“美学政治化”呢?我们可以对这两个概念作出简要的区分。“政治美学化”指代的是,政治生活围绕着一套美学原则展开;“美学政治化”则是指美学作为一种手段服务于现实的政治生活。前者以美学为体,政治为用;后者反之。其实,任何有政治宣传作用的艺术品都可视作“美学政治化”的产物,而我们要强调的是,法西斯主义作为一种政治活动,其设计思路无处不透露出一套统一的美学原则,因而是“政治的美学化”。

值得一提的是,此原则的许多细节在今天的生活中仍可见到。例如,在电影《2001太空漫游》中,人类最终通过穿越星门的方式成为了“超人”,此时背景音乐《查拉图斯特拉如是说》的交响曲响起,黑石碑最终带领人类成为了神。又如,超级英雄电影中,英雄的制服往往是金属或皮质的。以一种类似于党卫军制服的设计思路,这样的制服牺牲了运动的灵活性而使身体呈现出原始的力量美。英雄们也以克服困难,攀登一座“险峰”的方式来开展活动。对艺术作品的捕风捉影并不是我们思考的兴趣所在。以上的思考也许说明,法西斯主义作为人类意识的极端形态,其根源极深而影响至广。此时,第五期南门谈已近尾声。最后一起来欣赏大家即兴创作的小诗吧!(围绕“野”、“意”、“民”这三个字)野旷天地清,日暮西山远。

意作小棋盘,从横黑白间。

棋局千万着,世事无穷变。

忧乐随事散,民忆苦思甜。

——厍俊鹏

清流临原野,春意入我怀。

有民此有土,矧此白玉阶。

——张朔晗

听别人讲自己在想什么真是一件有趣的事情,感觉最宝贵的一点是切实体会到别的灵魂像自己一样会有各式各样稀奇古怪的想法,虽然最后被戴学长的神学哲学给降维打击眼冒金星>_<

太棒了,以前真的不了解田野调查,更不了解田野调查的难度。听到同学们反思观察者效应、讨论历史上的著名故事,这才从田野调查的角度重新认识了社会科学。田野调查,一个很有意思的事儿。这个命题的背后,隐含着人对世界的认识和思考。走进现实的同时,我们应心怀敬畏,去理解更广阔的世界。田野调查对于我来说是一个非常熟悉,但又非常专有化的名词。两位同学结合实践经历反应出了田野调查中矛盾的一面。那位来自新闻学院的同学为这次南门谈带来了独特的见解,这种思想的碰撞非常重要。每一期南门谈都可以给我带来不一样的思考,这一期也不例外。小璐的分享打开了一扇具有人文关怀的窗户,可以趴在上面看川流的人群,也许骑车在学堂路上的我也会想想别人脑子里都在思考些什么了吧哈哈。听戴大佬的分享还是一如既往的享受,有关向内与向外探索的话题非常深刻。学到了非常多的田野调查的知识(而且真的有点硬核(doge)),最后的纪录片给我很多感想。