南门谈 | 谈谈拉康

云端相会

2022年7月5日晚上七点,第十期南门谈围绕一位传奇的哲学家及他的思想徐徐展开,由宋昊宇同学主讲。天南海北的十余位谈友相会云端,共赴这场精神的盛宴。彼时正是北美加州的凌晨四点,特别鸣谢林聪同学的无实体参与。

第十期南门谈不完全合影

(左起:蒋琪,戴文越,贾子尧,李嘉,宋昊宇,曹卓雅,张朔晗,林聪,马吉汉,以及部分未入镜的谈友——在睡眠和理论的双重压力下悄悄离场)

2

一位同学的随想

这次希望和昊宇一起读一读拉康,有两个原因。一方面,因为我对拉康闻名已久,但是每次翻书总是看不懂,被晦涩难懂的术语和句子拦在门外。昊宇是我相熟的人里,跟拉康的文本最亲近的,这次一定不能放过他!另一方面,拉康思想里有些很安慰人的东西,我一定要去详细了解。

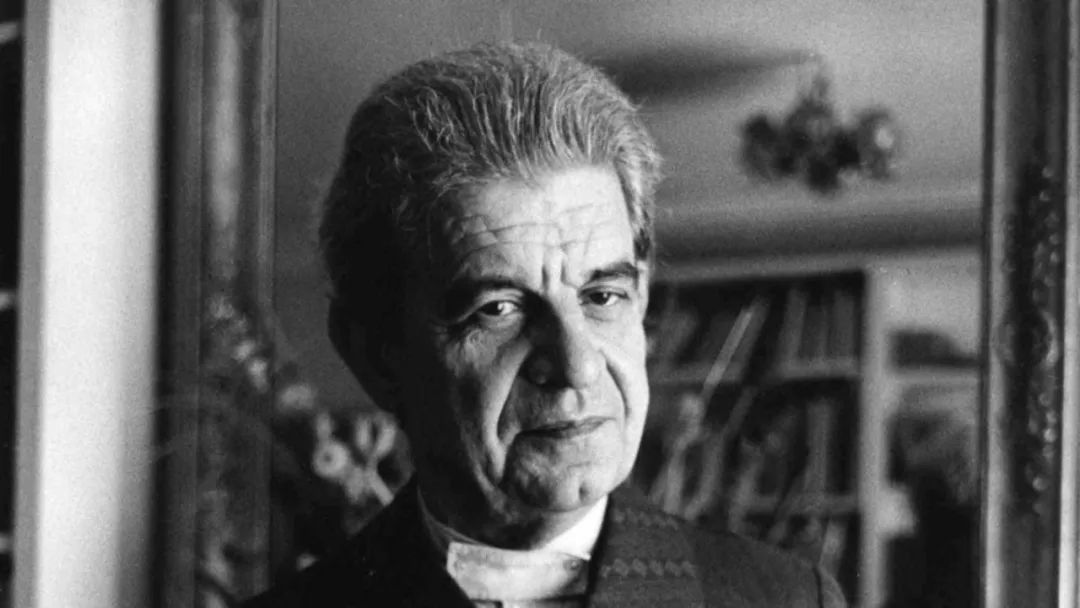

雅克·拉康(Jacques Lacan,

1901年4月13日—1981年9月9日)

我听到过一种说法,认为之所以拉康的名声很高,很大程度上是因为他的理论迎合了当时高级知识分子的需求。当时的欧洲正值二战后,学生左翼运动兴盛。他们大多来自布尔乔亚家庭,却在大学期间扮演了革命者的角色,以无产阶级自居。于是天真的理想遭遇失败,中老年时又退回了父辈传下的庄园里,重做“剥削者”。(注:1967年电影《中国姑娘》戈达尔可作为这段历史的补充。)拉康恰好给他们提供了足够的理论方法,把年少的理想解释为群体性的精神病或癔症,借以安心。如果真是如此,不能不说是一种悲哀。思考难道是为了逃避吗?失败的事难道都是错的吗?

我想,这种说法是有道理的。但是理论只是工具,用来到底是为善还是为恶,跟用者有关。不该因此不读拉康就下判断。

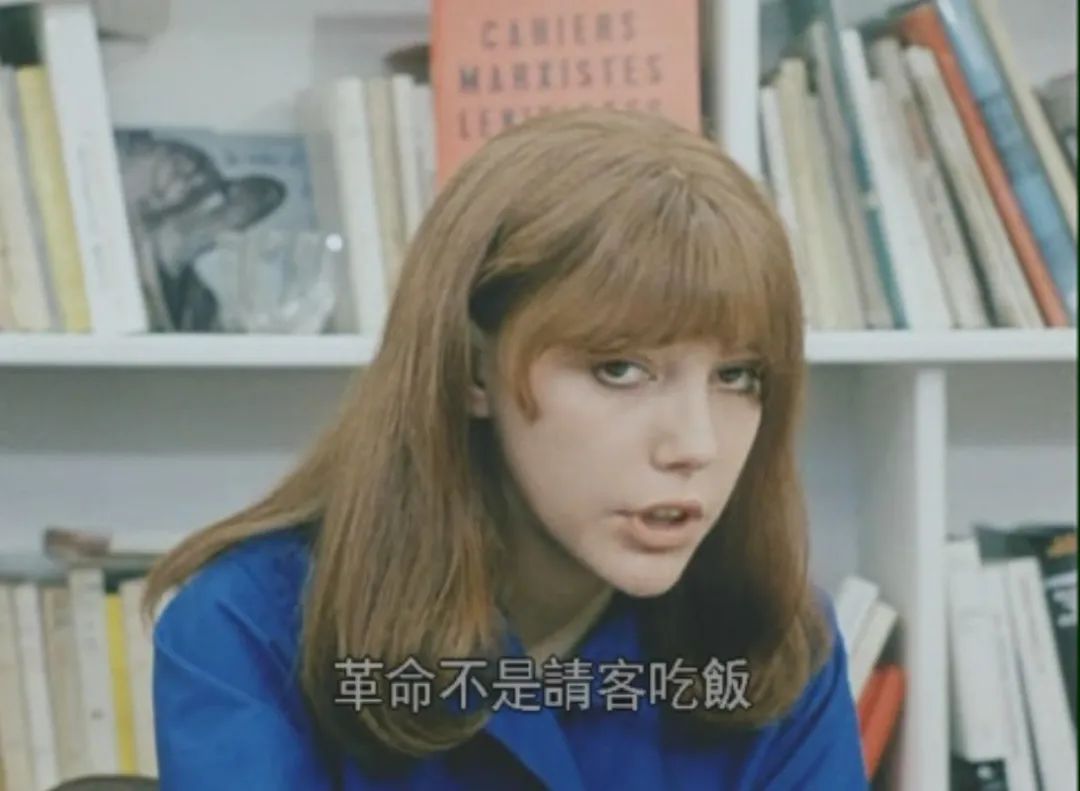

戈达尔1967年电影 中国姑娘 La chinoise剧照

来自布尔乔亚家庭的大学生正在学习毛主义革命理论,并通过表演的方式展示学习成果。

至于我自己为什么觉得拉康安慰,要从拉康的三界论来说(“实在界-象征界-想象界”)。当人遭遇实在界时,人就受到了某种创伤。这种创伤是人现有的语言无法描述的,也就是说,不能被纳入象征秩序中。(语言所涉及的领域属于象征界;人类现有的用来解释世界的语言属于象征秩序。)实在界,因此在人看来,是绝对偶然性(不能被经验触及)的集合,不能被控制,不能被克服,人力绝不能达到,甚至是不可知的。它像泛滥的河流,冲垮了语言的堤坝,造成巨大的破坏。因为这创伤不可言喻,它当场就被压抑了,作为一种人甚至都不能知道的巨大痛苦潜伏在心中,遇到类似遭遇时才突然被唤醒,带来强烈的恐惧和宿命感。人躲避这种痛苦,慢慢有了惯性,好像跳蚤,即使拿走了瓶盖也不能跳得像原来一样高,因此这不能说(“无声”)的东西反而影响最大(“声音最响”)。只有当人努力地调整自己的思想,修改象征秩序,最终成功发明了描述这创伤的语言时,它才能平复。它被说出的时候,被纳入象征秩序时,它的存在性被认识的时候,就不再是创伤,可能还有小痛小苦,但无碍于人的振作了。

上:奥诺雷·杜米埃,Meeting of thirty-five heads of expression

下:安东尼奥尼1962年电影 蚀 L'ecllipse剧照

老式股票交易所的巧取豪夺都在现场发生。

这一段话真有让我共鸣的地方。我感觉自从高考完,我就陷入了一片迷茫。唯一确定的是,我不想再让考试做题这个主题占用太多时间,也不喜欢有谁以数字衡量我的价值了。在数字独尊的一套规则下,自我和他者都受到逼迫,可能会从日复一日的日常工作里慢慢感受到绝望和虚无。难道这种难受的事竟然无法避免吗?我知道有些人认为是无法避免的,因为它如何如何高效、成熟、自然。但我是一个理科生,我不认为人为设计的任何制度体系像自然规律一样不可改变,至少我从它的结构里看不出不可改变性的证明。那么为了理解和改变,我觉得要从找到当前的生活为什么导致了人的痛苦开始。

学生时代被一个个重要的考试切分成一段段区间。区间内的生活被设置了唯一的意义,就是在结束时取得较好的结果。换句话说,这意义被放在了区间的末尾。可是真的能做到吗?高考之后,不是有很多同学颓废了吗?付出时想让结果变好,结果真的来了,要是好,还继续付出吗?要是不好,付出还有没有意义?如果结果的意义消失了,区间的意义就消失了,生活就变成了连续不断的虚无。面对虚无,人又有什么办法?麻醉?逃避?做这些,人真的会开心吗?我见过沉迷游戏最后退学的清华同学,严重者连命都想舍了求个解脱。难道追求一个目标的实现有错吗?出路在哪里呢?

我把这个问题原封不动地拿来请教老师。我很感谢老师的解答。去制定一个目标,把所有的意义都放在目标的实现上,这种做法其实包含了一种对时间的认识:从立志的那天起,生活被切割了,往后的这段时间是实现目标的过程。通过立志,人仿佛在心里提前见到了目标的样子,之后的时间里,人试图回到与目标相见的那个神圣时刻。换句话说,在见到目标后,人的生活有了一个实体性的“主宰”。在人付出时,彼岸的目标对此岸的生活形成提拉作用,此岸的生活得以成立的根据被放在了彼岸。这会带来坚定、果断;也会带来迟钝、理想破灭后的虚无。

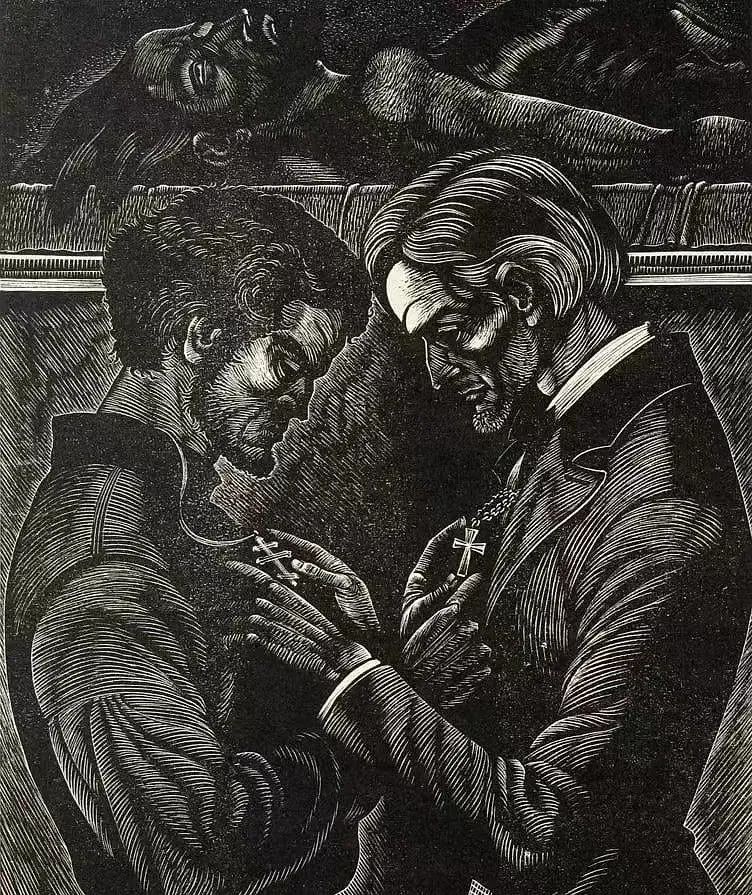

《卡拉马佐夫兄弟》版画插图

伊万和阿廖沙互换十字架,背后是垂死的耶稣。上帝死后,靠彼岸世界的提拉作用无法再建构此岸了。

与之相对的是另外一种对时间的认识:在生活无穷的变化中,人遭遇了真实的世界,好像一个乒乓球遇到了墙壁。与世界相遇的这一刻,激发了反思力。通过反思力的作用,人把碰撞的能量和痛苦存储又释放。整个过程没有高位的存在赋予生活意义,有的只是“在遭遇世界、开启反思的整个过程中,真理不断地显现”。既无实体性的主宰,就无固守自我的痛苦。这带来敏锐、性灵,生活意义随时安放,但在反思未究竟时,也许会带来执行力的低下。我想,后一种对时间的认识可能把握到了开发出对症之药的思路。

谁又能确保所有努力都有回报呢?哪一种自强不息不面临虚无的困境呢?难道遇上了人力无法扭转的局面就只剩痛苦破碎一条路?心存这种怀疑的各位或许可以读一读拉康,他的理论对我而言具有这样的意义:在反思中,本已失落的理想仿佛从天上来到了人间,安慰着路上的人,让人惊叹于它那超越想象的无限。

3

结尾诗

最后一个环节,请欣赏张朔晗同学即兴创作的小诗吧!(围绕“夜”,“雅”,“康”三个字)

月明星稀,长夜未央

弦歌不辍,银烛画廊

风乎舞雩,接杯举觞

雅趣玄玄,文思皇皇

矫手顿足,悦豫且康

——张朔晗